コンクリートというのは、蓄熱性能ががあります。

コンクリートというと、寒々しいイメージがありますが、

これを住宅内に用いると、室温が安定し、消費エネルギーの削減となります。

私の設計では、これまで、沢山の蓄熱設計をおこなってきましたが、

断熱性能が向上してきた今、これを用いて省エネと快適の実現をするというものが増えるかもしれません。

断熱等級7レベルの省エネと快適を

断熱等級6と7(6.5程度)の間位の断熱性能(6地域ならUA値0.4程度)と蓄熱性能を合わせたもので、実現可能なのです。

これは、国の省エネ計算ソフト 「一次消費エネルギー算定プログラム」 にも加味されています。

外皮の4の部分です。

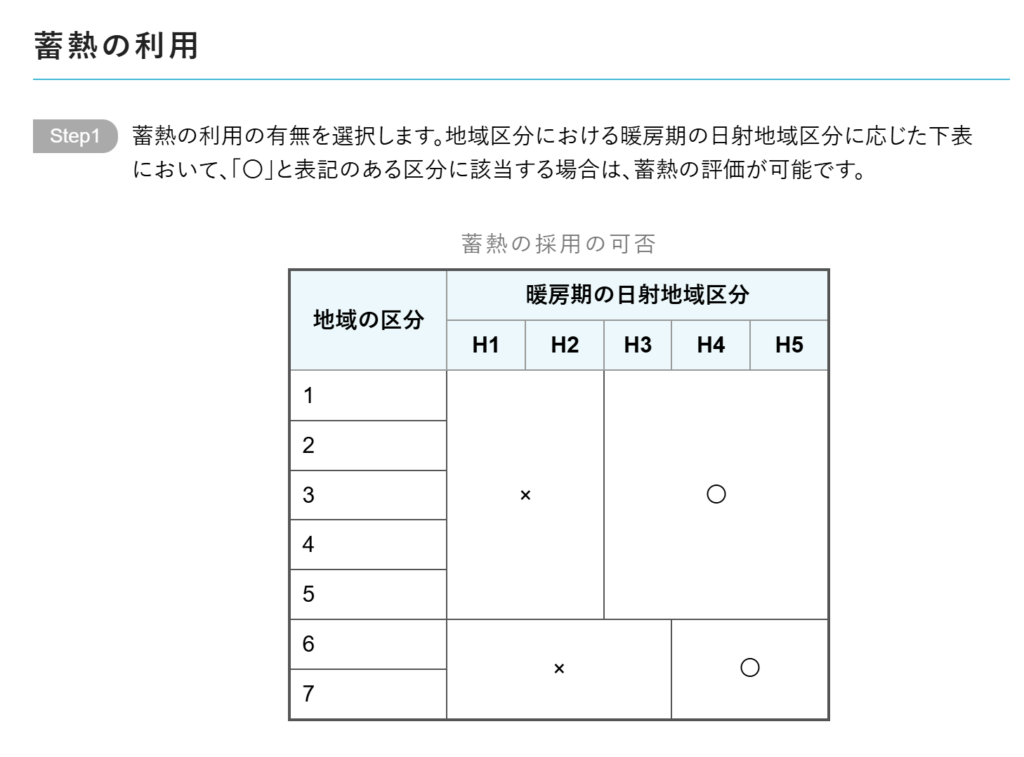

ただし、蓄熱の利用の文字の隣の「?」を押すと、こんな表が出てきます。

これは、名古屋のような6地域はH4地域でないと、蓄熱の利用ができない事を意味しています。

(但し、実際的には効くとは思います・・・)

愛知県でも一部、蓄熱利用を国が認めていない地域があるのです。

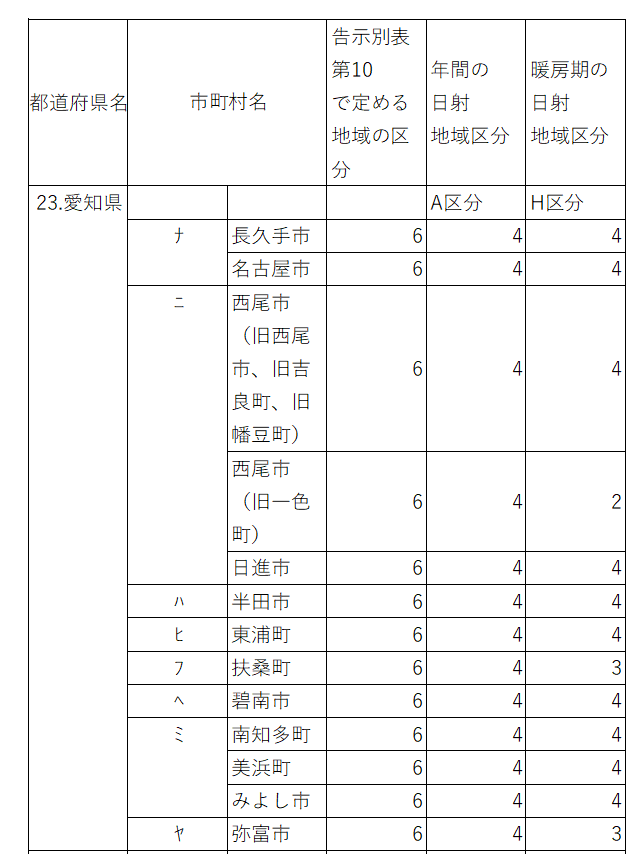

これが何を指しているかというと、

暖房期の日射量がない地域は、熱利用ができない事を指しています。

なので、ちゃんと日照シミュレーションをして、南の窓から日射熱が入ってこない住宅は、蓄熱利用ができないのです。

それはそうですよね。

熱源があって初めて、その蓄熱材料に 熱が吸い込まれ、室温が安定します。

少なくても効果はありませんが、多くてもなかなか吸い込まれず、効果はありません。

冬の日射熱を利用するなら、断熱性能にもよりかわりますが、熱量量は 130kJ/㎡K あたりが妥当かと。

国は、蓄熱利用 熱容量を 170kJ/㎡K以上と定めています。

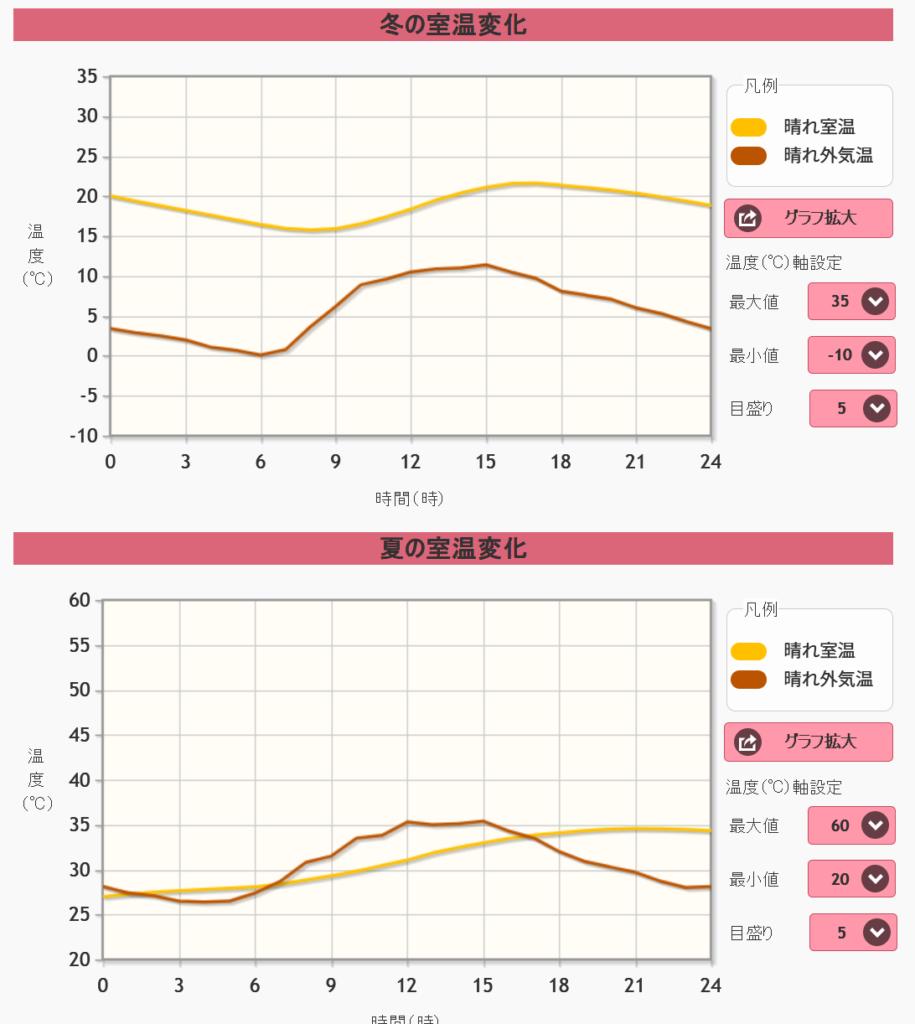

ちなみに、蓄熱のない時の 自然室温(一日無暖房・無冷房)の変化がこちら。

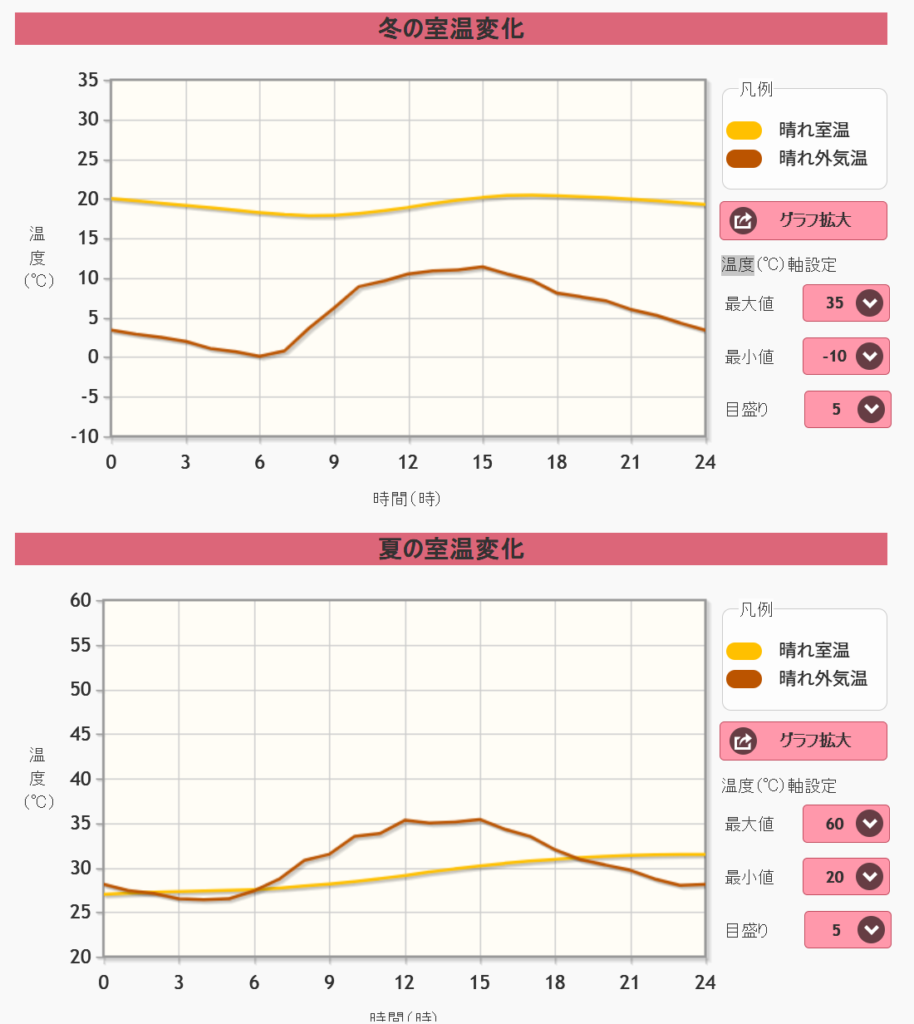

そして、熱容量が 170kJ/㎡K 程度の自然室温はこちら。

室温の変化が 少ないのがわかります。

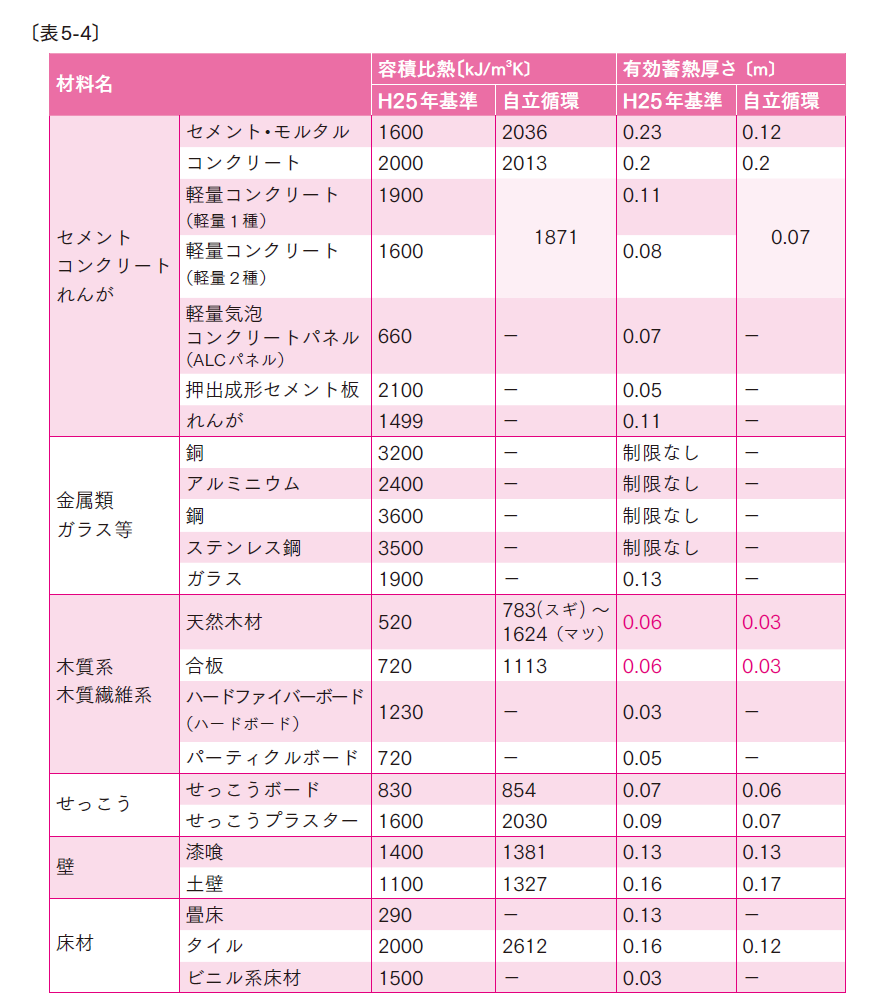

この熱容量は、何で表されるかと言いうと、体積と容積比熱よって表されます。

熱容量〔kJ/K〕=材料の容積〔m3〕×容積比熱〔kJ/m3K〕なので、材料の容積を求め、それに材料の容積比熱を掛け算すると

熱量量が決まります。

それを延べ床面積で割ります。

*野池政宏氏 著書 「パッシブデザイン講義」より

コンクリ-トは、容積比熱が大きいです。そして、コンクリート土間や壁なら体積も稼げます。

体積は面積に厚みをかけますが、厚みに 有効蓄熱厚さがあり、コンクリートは20センチまで蓄熱可能です。

木は どうかというと、3センチから6センチまで程度なので、体積が稼げません。

鉄もいいですが、重すぎて 施工できません・・・。

蓄熱は、冬は太陽熱を昼に蓄熱で吸い込み、陽が沈み外気温が下がってくると、それを吐き出すイメージです。

蓄熱が多すぎると、吸い込むのに時間がかかりますので、

多いのであれば、暖房の連続運転が必要になってきます。 そうなると省エネになるか微妙です・・・。

逆に、夏は多い方が 吸い込みで蓄熱の飽和がおきないので 良いでしょう。

冬と夏のどちらを優先するか? これは、エアコンヒートポンプ効率の実働COPが、

夏の方が効率がよく、外気温と室温の差も 夏の方が小さく 省エネになるので、

冬を旨とした 蓄熱利用が正解だと思います。

ちなみに、私の自宅が良い例です。

外断熱のRC住宅ですが、

LDKの室内壁はコンクリート打放です。

熱容量が 550kJ/㎡K 程度あります。

夏は涼しくとても省エネですが、冬は少し寒さを感じます。

実際、自宅を作ったときには、日照シミュレーションがあまく、日射の取得も上手くいっていませんでした。

こうした失敗をお客様にフィードバックしています。

ですので自宅は、連続運転しないと 厳しいです・・・。

この蓄熱ですが、やり方を間違えると オーバーヒートに繋がり、意味がありません。

しっかりとした日射遮蔽や日射取得を両立しながら、蓄熱設計をすることが重要です。

次回から その蓄熱設計の色々なやり方や実測値などをお見せしながら説明していきます。

お楽しみに!

この記事へのコメントはありません。