日本の夏、暑すぎますね・・・。

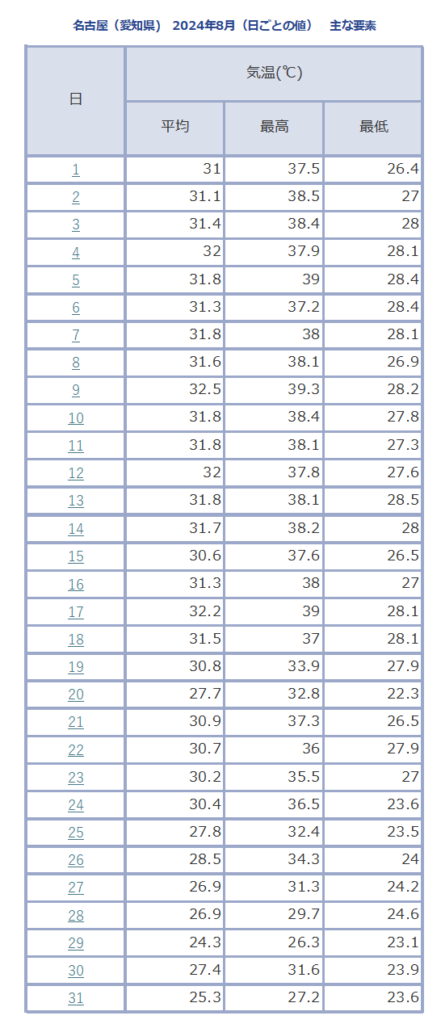

2024年 昨年の8月の外気温です。

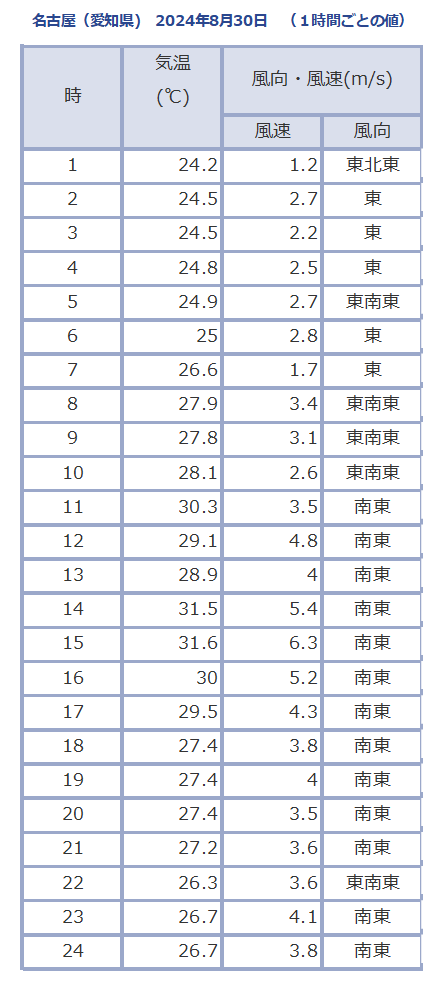

ほぼ平均で30℃越えですが、中には8月30日のように、夜から朝にかけて 27℃から25℃で推移し、

冷房のいらない日もありますが、ほとんどないですね。

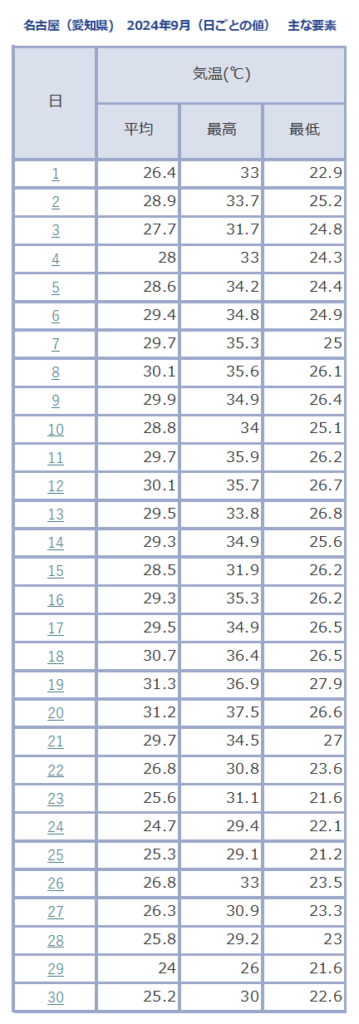

次に9月を見てみます。

27℃を下回っている日が かなりあります。

その時間がどのくらいあるかにもよりますが、

夜の寝室・子供室などは、27℃以下であれば窓を開けて通風してあげても良い場合もあります。

風があればなおさらです。

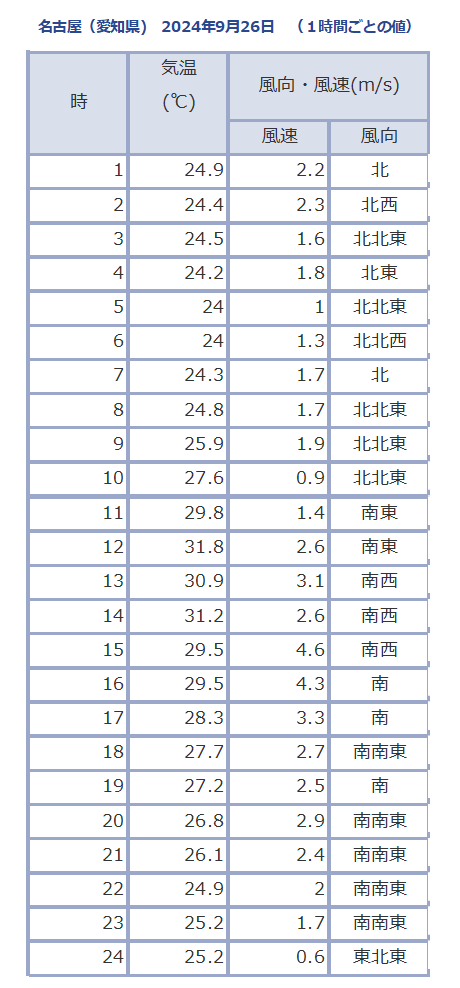

9月26日を取り出してみました。

朝10時から18時まで27℃を超えていますが、

それ以降は、27℃を下回っています。

それであれば、湿度にもよりますが、若干風もありますし 通風しても良いかと思います。

という事で、今日は中間期の通風について、書いてみたいと思います。

設計をする時に心がけるのが、高窓の設置です。

入った風を どこで逃がすのかです。

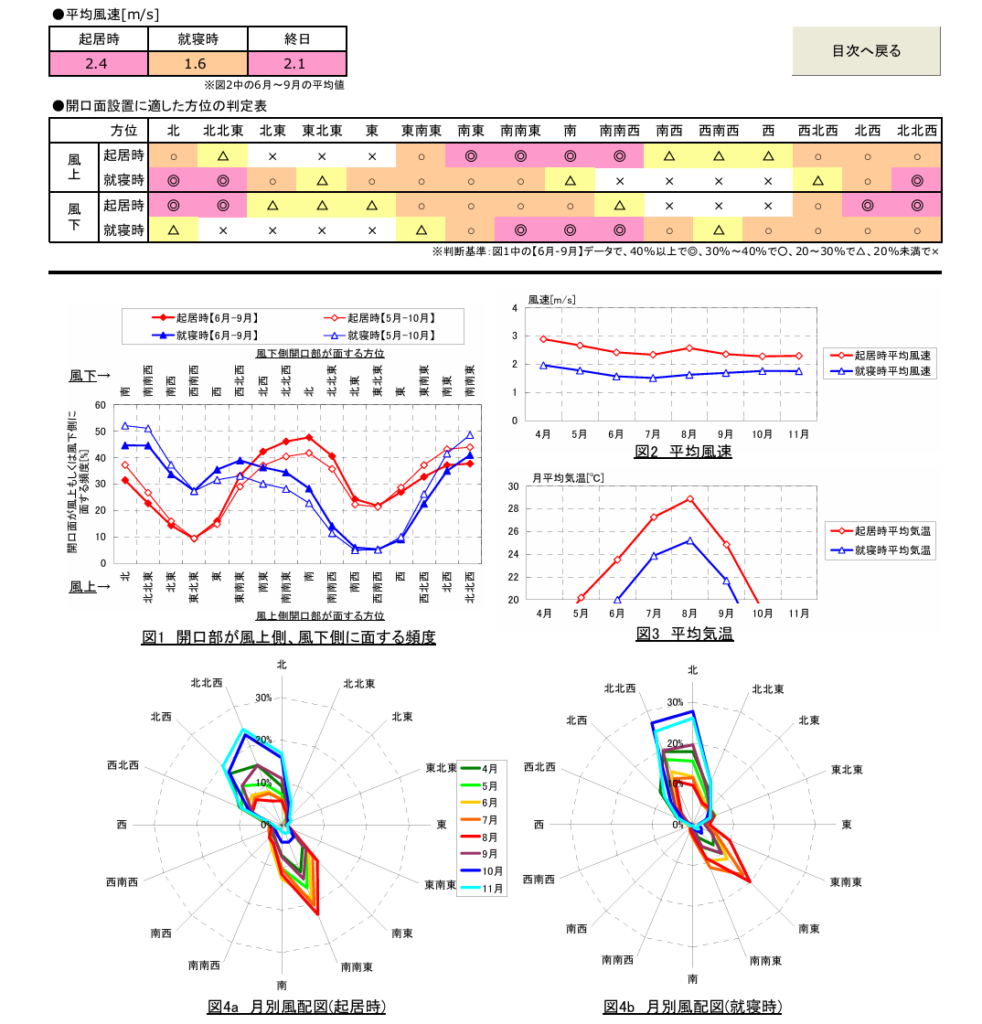

自立循環型住宅の技術情報には、卓越風向というものがあり、

どこから風が吹いてくるかが掲載されています。

名古屋はほぼ南南東。 あとは北北西からという 実にわかりやすい地域です。

ですので、この風を意識し 窓配置を行うのが良いと思います。

パッシブデザインでは、南に大きな窓を設けるので問題ありません。

後は、洗面 脱衣 トイレ や 廊下 階段上 などで風を抜いたりするのが良いと思います。

1階だけでなく、1階の風を 2階で抜く というように、立体的に考えるのも

重力換気的に有効かと思います。

私の師匠の野池さんは 「立体通風」 などと呼んでいます。

< LDK南の大開口から LDK北の窓で風を抜いた例 >

ご予算を頂き、横滑り出し窓の電動窓を採用しています。

さらに階段上部、2階のセカンドリビングの北にも同じように 高窓を配置しています。

こちらも電動になります。

< キッチン上 ダイニングのカウンター上部で 高窓を配置した例 >

< 洗面所の上に高窓を配置した例 >

< トイレの窓にも高窓を配置した例 >

< お風呂の窓に高窓を配置した例 >

< 書斎の上部に高窓を配置した例 >

構造計算により、梁が当り 天井から少し下げました。

トップライトで風を抜く場合もあります。

その他、縦辷り出し窓やドアを用いて、壁際に流れてきた風を 外に突き出した窓に当てて室内に取り込む。

野池師匠曰く、「ウインドキャッチ」もあります。

その他考えないといけないのが、通風経路です。

南からの風を 部屋をまたいで通す場合に有効なのが、欄間窓です。

室内建具の上部に一体となっているものもあります。

通風方法は様々ですが、地域ごとの気象特性、風の流れを考慮して窓配置を行い、

中間期の通風を考える事が、暑くなってしまった 春と秋の室内の快適と省エネを考える上でとても重要です。

中間期の通風のお話 いかがでしたでしょうか?

実例を交えながらお話ししましたが、

断熱性能が向上し、保温力が高くなり、中間期の日中の外気温が高くなったがために、

「排熱」という通風が、今まで以上に重要視されてくると思います。

是非、参考にして家づくりをしてください。

この記事へのコメントはありません。